在我們的認知中,萬物都有始有終,從事物誕生的那一刻起就注定了其消亡的命運。可是,仔細想想,宇宙似乎是個例外。

按照宇宙大爆炸理論,宇宙處于不斷膨脹之中,它似乎并不會消亡,不會像其余的萬事萬物一樣「有始有終」。

可是,獲得了諾貝爾物理學獎的科學家彭羅斯卻認為宇宙同樣有始有終,不僅如此,宇宙還在不斷循環。

這樣說來,難道宇宙起源方式真的要被改寫了嗎?

溯源向來是學界熱衷的研究,而想來也知道,要從現在的蛛絲馬跡中復原數億年前的歷史是何等困難,因此,直到現在都沒有確切的證據來說明人類的起源,。

對人類的溯源尚且如此艱難,對宇宙的溯源也只會更加艱巨,眾多科學家為尋找宇宙的起源而絞盡腦汁。

截至目前,宇宙起源于一場大爆炸的觀點是宇宙起源的最主流觀點,也即宇宙大爆炸理論,那麼,我們先從大爆炸理論來看看宇宙是如何誕生的。

宇宙大爆炸理論

在上世紀20年代,天文學家埃文德·哈勃在用望遠鏡觀察太空時發現了兩個令人震驚的現象:銀河系只是眾多星系中的一個,并且這些星系正在不斷遠離彼此。

基于這兩大發現,比利時天文學家喬治·勒梅特在1972年提出了一個至今沒有確切答案的問題:宇宙是如何開始的?

喬治·勒梅特認為,彼此不斷遠離的星系說明宇宙正在擴大,也就是說,宇宙在很久以前應該是很小的,由此,他猜測宇宙是由一個小球的爆炸而產生的。

這一猜測也就是現在的宇宙大爆炸理論,那個發生爆炸的小球就是一個質量、密度與溫度都達到極致的奇點。后來經過計算,科學家們得知了奇點爆炸的時間大約是在137億年前,也就是說宇宙誕生至今已經有了137億年的歷史了。

這就奇怪了,在我們的認知中,爆炸往往代表著毀滅,那麼宇宙為何卻是因為爆炸而誕生的呢?并且在爆炸之后還形成了無數天體,甚至在地球上還出現了億萬生命。

另外,如果說宇宙是由一場大爆炸而產生,那麼能炸出一個宇宙的炸彈會有多大?在炸彈之外還有什麼?

由此可以看出,僅僅用一句宇宙起源于大爆炸,是無法令所有人信服的。

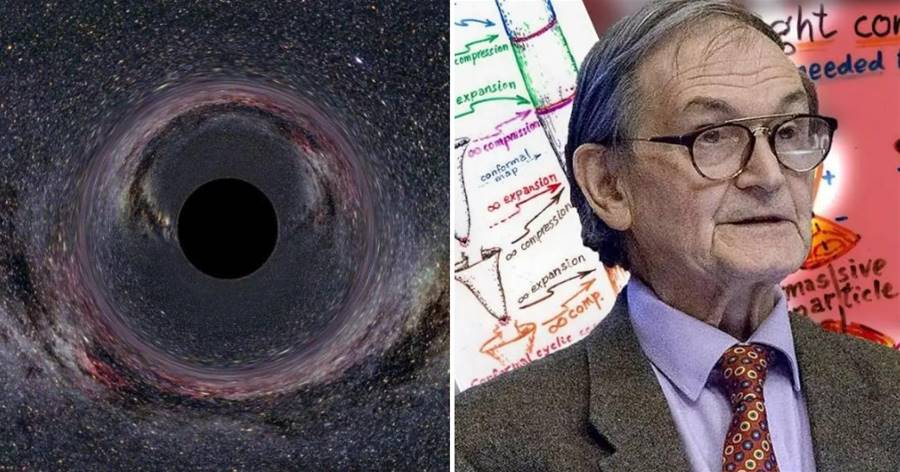

諾獎得主彭羅斯就提出了另一種宇宙起源方式,基于黑洞,彭羅斯認為宇宙并非由奇點爆炸而誕生,它在此之前便已經存在,并且一直都在循環。

英國科學家彭羅斯是2020年的諾貝爾物理學獎得主,其實相較于物理學獎,稱呼他為數學家會更為合適,可惜諾貝爾獎中并沒有數學獎。

在獲得諾獎之后,彭羅斯迅速在《皇家天文學會月刊》上發表了一篇論文,論文名叫《微波輻射中存在霍金點的明顯證據》,一經發表便瞬間成為了各大媒體的頭條。

諾獎得主彭羅斯

原來,彭羅斯在論文中表示:我們的宇宙一直在循環。具體來講,彭羅斯同樣認為現在的宇宙產生于一場大爆炸,而不同的是,他認為這個爆炸并不是只有一次,而是上一個宇宙在走向死亡之后,便會發生一次爆炸,從而產生新的宇宙。

也就是說,宇宙一直處于由生到死、由死到生的循環過程,并不是有始無終的。為了證明這一觀點,彭羅斯在論文中還提出自己已經在微波背景輻射中找到了「上一個宇宙」存在的證據,也就是「霍金點」。

物理學獎霍金提出,黑洞是會蒸發的,因此黑洞蒸發后留下的痕跡就被稱為霍金點,或者說是霍金輻射。

黑洞向來被視作為宇宙中最為可怕的天體,因為它的引力大到可以吞噬一切物質,無論是天體還是光線都無法從它的「巨口」中逃脫,在吞噬的過程中,黑洞也會不斷擴大。

而在上世紀70年代,霍金卻觀察到了黑洞的蒸發現象,基于這一發現,霍金指出黑洞并不是永遠都在變大,在有時候它也會「減減肥」,也就是變小。

需要知道的是,黑洞的蒸發速度非常緩慢,一個黑洞要想蒸發掉所需要的時間甚至比現在的宇宙年齡還要長,加上霍金點的溫度非常低,所以要想觀測到黑洞蒸發后留下的痕跡是非常困難的。

在論文中,彭羅斯指出他已經在找到了上一個宇宙坍塌的痕跡,即6個直徑相當于8倍月球直徑、溫度也相當高的霍金點。

由此,彭羅斯提出,黑洞蒸發留下的印記不僅證明了霍金幾十年前提出的理論是正確的,更是說明了宇宙就是在不斷循環。

他認為,和世間的萬事萬物一樣,宇宙也有著循環的特性,它不會永無盡頭的膨脹,總有一天它也會「大限已到」。

不得不說,彭羅斯提出的「宇宙循環論」相當大膽且充滿爭議,畢竟它與目前的宇宙理論是相悖的,彭羅斯也由此站在了「宇宙起源于大爆炸且從未終結」觀點的對立面。

當然,宇宙大爆炸理論也好,宇宙循環論也罷,都是對科學發展起著重大意義的思想,所以不管最后哪一種理論被證明正確,我們都不能否認另一種理論對科學的貢獻。

人類文明能發展到今天這樣的程度,好奇心與探知欲起了至關重要的作用,在一次次探索地球與宇宙的過程中,我們的現代科技不斷進步,人類文明也得以發展。

所以,為了人類能夠繼續長遠地發展下去,我們應該保持這種傳承已久的探索精神,繼續尋找太空與宇宙的奧秘,好讓我們對自己所處的這片星空有更為全面與深刻的了解,只有這樣,才能更好地應對未來未知的危機。

我們也相信,雖然現在宇宙的起源還是一個巨大的謎題,但只要人類文明與科技不斷發展,終有一天我們能探知到宇宙起源的奧秘。