曲速引擎(Warp drive)是一種假想中的超光速推進裝置,其概念最早出現在美國科幻作家約翰·坎貝爾( John Campbell)于1957年所寫的小說《太空島》中,後來因為著名科幻片《星際迷航》而被人們熟知。

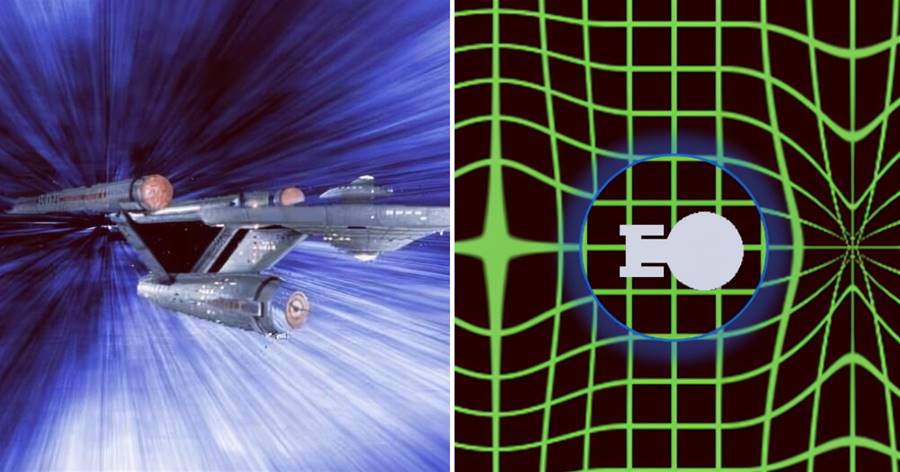

根據設想,曲速引擎能夠通過改變周圍時空幾何結構的方式來推動宇宙飛船持續前進,由于這種推進方式可以繞開狹義相對論的限制,因此在能量足夠強大的情況下,宇宙飛船就能夠以超光速飛行。

1994年,墨西哥理論物理學家米格爾·阿庫別瑞(Miguel Alcubierre)在廣義相對論的范疇下建立了一種特殊的時空數學模型——「阿庫別瑞度規」,該模型允許宇宙飛船被包裹在一個曲率泡里,并以一種波動的方式讓其前方的空間收縮、后方的空間膨脹,從而推動曲率泡帶著宇宙飛船持續前進。

阿庫別瑞指出,由于宇宙飛船相對于曲率泡中的空間處于靜止狀態,因此就不會產生狹義相對論中的「質量增長」、「鐘慢尺縮」等效應,在這種情況下,超光速飛行就成為了可能。

有了理論上的基礎,曲速引擎當然就引起了科學家的興趣,NASA還成立了致力于研究曲速引擎的項目——「Eagleworks」實驗室,遺憾的是,在經過多年之后,該項目并沒有什麼實質上的進展。

在NASA的研究工作結束之后,「Eagleworks」實驗室的首席研究員羅德·懷特博士(Harold White)加入了無限空間研究所的研究團隊,繼續從事與曲速引擎相關的研究工作,近日,該研究團隊給我們帶來了一個好消息:研究人員在實驗中發現了首個曲率泡。

根據懷特博士的介紹,研究人員在對特制的「卡西米爾腔」的詳細數據進行仔細分析之后,確定了一個真實的、可以制造的納米結構,該結構可以產生負的能量密度,具備了曲率泡的特征。

對于曲速引擎的愛好者而言,此次研究的結果無疑是一個重大喜訊,雖然這只是一個納米級的曲率泡,但其意義卻是巨大的,因為這說明曲速引擎或許真能實現。

答案是否定的,首先,此次研究的結果還沒通過科學界的嚴格驗證,其次,就算是通過了最終的驗證,人類要制造出曲速引擎,也還有很長的一段路需要走。

從理論上來講,曲速引擎的曲率泡需要一種「負能量」,關于「負能量」,我們可以簡單地理解為,「負能量」的能量值為負數,是一種比「能量為零」更低的能量。

早在1948年,荷蘭物理學家亨德里克·卡西米爾(Hendrik Casimir)就提出一種猜測,由于真空中存在著量子漲落,因此假如將兩片不帶電的金屬板平行置入真空之中,那麼當它們之間的距離足夠小時,它們之間的空間中的量子漲落就會比外側還要小,在這種情況下,外側的量子漲落就會「推」著它們彼此接近。

這種現象後來被稱為「卡西米爾效應」,由于驗證該現象需要極高的精度,因此直到1996年,「卡西米爾效應」才得到科學家的證實。

一般來講,真空的能量可以認為是零,而在產生「卡西米爾效應」的兩片金屬板之間,卻存在著比真空能量更低的能量,這就意味著,在這兩片金屬板之間的能量可以認為是「負能量」,其能量值為負數。

實際上,在此次研究中使用的「卡西米爾腔」,正是利用了「卡西米爾效應」中的「負能量」,由于這種「負能量」是非常微小的,因此就只能形成一個納米級的曲率泡。

然而想要實現曲速引擎,就必須制造和存儲大量的「負能量」,并且還要對其實現精確地操控,如何才能做到呢?很遺憾,從目前的研究情況來看,我們還找不到任何可行的方法,因此可以說,在未來的很長一段時間里,曲速引擎依然只能存在于科幻之中。

飯需要一口一口地吃,路需要一步一步地走,如果此次研究的結果最終通過了科學界的嚴格驗證,就說明了我們確實可以繞開狹義相對論的限制,或許在不太遙遠的未來,人類真的能夠實現曲速引擎,而到了那個時候,超光速就不再是科幻了。