時間是一個無法研究到盡頭的命題,目前人類還沒有為時間找到一個萬事萬物適用、具有一致性且又不循環的定義,或許愛因斯坦最接近時間的真相。

哲學層面分為兩派:

(1)一部分人認為時間在宇宙中是不可或缺的,沒有時間就沒有宇宙,是宇宙中的一個可以從小到大排列的維度。在物理學中有長度,有重量,時間也是一種尺度的標量。

在愛因斯坦出現之前,所有人都是這樣認為的,包括牛頓,他認為時間是一個獨立的維度。光在一種叫做「以太」的介質中流淌,只有一個方向,一往無前。以太平均分布在整個宇宙中,處于絕對靜止狀態,所以時間也是絕對的,是宇宙變化、物體運動的共同的參照物,就像一個均勻流動、方向單一的參考系,但不會對任何物質產生影響。

比如:太陽突然間消失,牛頓的萬有引力得出的結論是超距作用,即地球會在太陽消失的瞬間馬上「甩」出去。兩個相互吸引的天體,無論距離有多遠,引力都不存在時間延遲的作用。

(2)還有一部分人認為時間并不存在,比如德國的兩位哲學家萊布尼茨和伊曼努爾。他們認為時間并不是維度,也不是流動的物質,是一種人為的假想概念。這個概念可以配合空間和數字來記錄事件的邏輯順序,物體運動和改變,還有變化大小(速度)的比較。

愛因斯坦的時空觀

時間之矢

我們可以發現無論是上面哪一派,只要討論時間都離開不萬物變化。熱力學第二定律(熵增定律)告訴我們,一切孤立系統的混亂程度都會增加,直到混亂最大化,這是一個不可逆的過程,所以宇宙的每一個角落,萬事萬物都在奔向無序,不存在絕對靜止。你人不動,但是你身體上的分子、原子都在向著混亂最大化運動,只有獲取外界的能量才能維持身體的秩序。

隨著時間的流逝,宇宙這個孤立的系統終將達到混亂最大化,那麼宇宙就沒有了變化,一片死寂,絕對靜止,時間也就沒有了意義。由于一切混亂,宇宙中一片混沌,所有元素都衰變了,沒有任何有秩序的物質,也就沒有了參考物,也就沒有了上下左右,東西南北,也就沒有了空間的概念。

所以時間、空間、物質是相輔相成,同時存在的。

除此之外,宇宙或許就像是霍金從《廣義相對論》求得的其中一個解——宇宙大爆炸,爆炸之前,這個未知領域,處于沒有時間、空間、物質的絕對虛空狀態。

狹義相對論

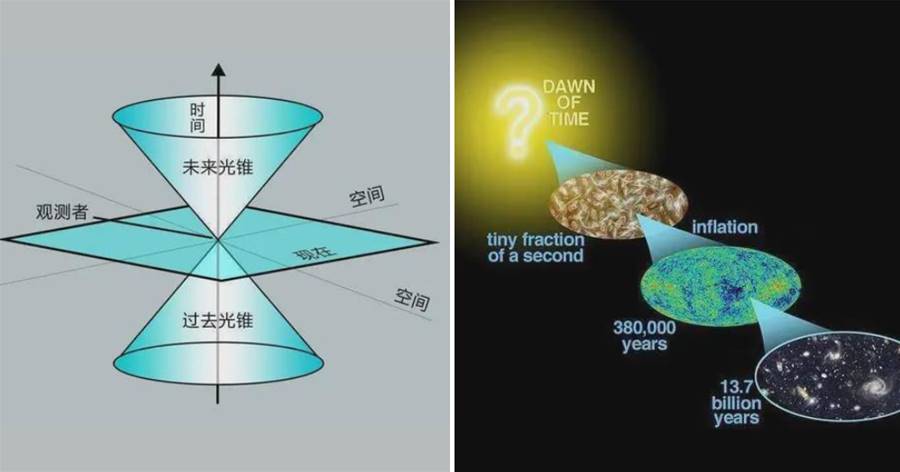

因為時間、空間不可分割,所以叫它「時空」,但是愛因斯坦的時空觀并不是來源于熱力學第二定律,只能說條條大路通羅馬。在愛因斯坦看來,時間并不是絕對的,而是相對的,因為它和光速存在聯系。

愛因斯坦基于光速在相對參考系中速度恒定的原理(實驗證實)推導出了《狹義相對論》,其中的鐘慢效應,描述的是相對高速運動的物體,時間流速慢。

舉個例子:

假設有三個人頭上都頂一個鐘,他們處于同一個引力場中,其中兩人相對靜止,另一個人高速運動。那麼你會發現,兩個相對靜止的時鐘,走的速度是一致的,而高速運動的時鐘卻慢了。

廣義相對論

在《廣義相對論》中,描述了引力的作用不是力,是時空幾何,質量扭曲了時空,扭曲的時空告訴行星如何運動。質量越大的天體,時空曲率越大,引力場中時間流速越慢。

時間變慢

所謂時間流速慢并不代表你可以活得更久,因為這不是絕對變慢,而是相對變慢。

比如三胞胎猴子都剛好可以活到28歲,當它們處于不同引力場或者以不同的相對速度運動時。時間的流速不同,所以變化的間隔不同,就像下面被拉伸的格尺一樣,雖然單位間隔不同,但是對于格尺本身總量程還是28,所以三只猴子都只能活到28歲。

愛因斯坦的時空觀完全顛覆了人類對時間和空間的認知,而且《狹義相對論》和《廣義相對論》都已經有大量觀測及實驗證實,這是人類從絕對時空到相對時空的轉變,也是目前人類離時間的意義最接近的時空觀。