當人類文明發展到一定階段以后,科學家借助現代科技手段,一邊仰望星空,探索宇宙的奧秘;一邊腳踏實地,回溯歷史的根源。隨著人類對宇宙、對歷史了解的不斷深入,很多科學家越來越相信,在人類文明之外,一定還存在著外星文明或史前文明,也可能兩者兼而有之。

加蓬共和國位于非洲中部西海岸,橫跨赤道線,18世紀淪為法國殖民地。1960年8月17日,加蓬脫離法國統治,獲得獨立。

加蓬自然資源豐富,主要有石油、木材、錳礦等。盡管從法國的殖民統治中脫離出來,但加蓬的很多經濟部門仍由法國資本實際控制,比如采礦業。

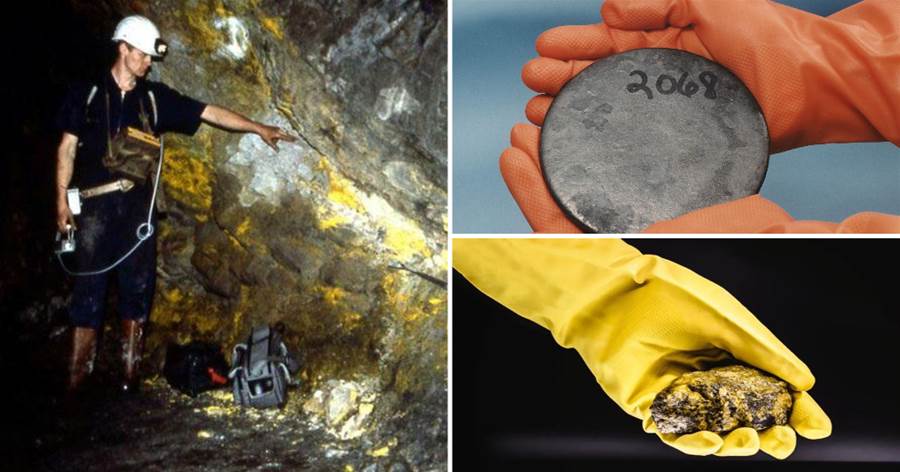

1972年,法國一支地質勘探隊在加蓬奧洛克地區勘探礦石,無意間發現了一座奇怪的鈾礦。鈾是一種極為稀有的放射性金屬元素,在地殼中的平均含量僅為百萬分之二。

鈾礦是礦石家族中的「玫瑰花」,色彩絢麗,但具放射性。勘探隊收集了一些放射性鈾礦石標本,寄回了國內。

法國核物理學家佩蘭在收到這些黑色的放射性鈾礦石標本后,對其進行了檢測。檢測結果顯示,該鈾礦中鈾235的含量僅為0.717%,而鈾235在天然鈾礦中的含量是0.72%,兩者相差0.003%。

在普通人看來,這0.003%的差異完全可以忽略不計,也可以算作是測量誤差。但是在核物理學家眼中,這樣的差異足以顛覆人類之前的認知。

這是因為,鈾235在天然鈾中的含量非常穩定,它的半衰期為7億年。利用鈾元素的同位素定年法,我們甚至可以測量宇宙的年齡。無論是天外來物隕石,還是月球巖石和火星巖石中提取到的鈾礦,鈾235在鈾礦中的含量都是一個非常穩定的值——0.72%。

而加蓬奧克洛地區的鈾礦小于這個值,那麼只能有一種解釋:這里的鈾礦被利用過。

在人類文明的認知中,鈾235是一種核燃料,通常被用于核反應堆。核反應堆是能維持可控自持鏈式核裂變反應,以實現核能利用的裝置。核反應堆通過合理布置核燃料,使得在無需補加中子源的條件下能在其中發生自持鏈式核裂變過程。

鈾235是核反應的關鍵原子,它受到中子的撞擊會裂變成鋇和氪,釋放出2-4個中子,這些中子又會繼續撞擊其他鈾原子,引發鏈式反應,不斷進行裂變,直至消耗殆盡。

裂變過程會產生巨大的能量,這些能量可以用于核能發電,也可以用于制造原子彈。

曼哈頓計劃期間,人類第一台核反應堆由著名美籍意大利物理學家恩利克·費米領導的小組于1942年12月在美國芝加哥大學建成,被命名為芝加哥一號堆。該反應堆開啟了人類原子能時代,芝加哥大學也因此成為人類「原子能誕生地」。

核物理學家根據鈾235的占比和半衰期測定結果,斷定奧克洛地區的鈾礦早在20億年前就被開發利用過,這里實際上是一座廢棄的核反應堆。

然而,核反應堆是現代尖端科技的成果,人類利用鈾原子開發核能的歷史是從上世紀40年代開始的,德國化學家馬丁·克拉普羅特也不過是在18世紀末才發現的鈾原子,在非洲加蓬這個不毛之地怎麼會出現核反應堆呢?

國際原子能機構馬上前往加蓬進行實地查看,工作人員發現,這個核反應堆已經運行了50萬年以上,共計消耗了500-800噸的天然鈾礦,輸出功率大約是100千瓦。

這就更令科學家感到困惑了!實現可控核裂變反應的條件非常嚴苛,人類為了控制好核裂變反應不至于失控爆炸,經過了多年的研究,犧牲了不少科研人員,也是世界公認的技術難題。加蓬奧洛克的這座核反應堆又是如何實現可控核裂變的呢?

科學家一致認為,在自然界中發生這種情況的機率無限趨近于零。

那麼只剩下一種可能:20億年前的史前文明所為。

不過,一說到史前文明,很多人都對其不屑一顧,畢竟所謂「史前文明」的確鑿證據此前一個也沒有,僅憑一座廢棄的核反應堆就斷定史前文明的存在實在說不過去。

所以,人們更愿意相信發生機率幾乎為零的那種情況:這是一座天然的核反應堆。需要指出的是,如果這是一座天然的核反應堆,那麼它就是迄今為止地球上發現的唯一一座天然核反應堆。這其實也是孤例。

加蓬這座鈾礦中的鈾235雖然不是濃縮鈾,但它的質量卻超過了臨界質量,所以它才能夠自發地發生核裂變反應。

同時,這個鈾礦的下面有地下水,地下水起到了關鍵的作用,它確保了這里的核裂變反應不會發生爆炸,并且能夠持續下去。