量子糾纏到底是什麼?為什麼能超光速至少1萬倍?這篇文章會詳細地為小朋友們講清楚其中涉及的知識點。

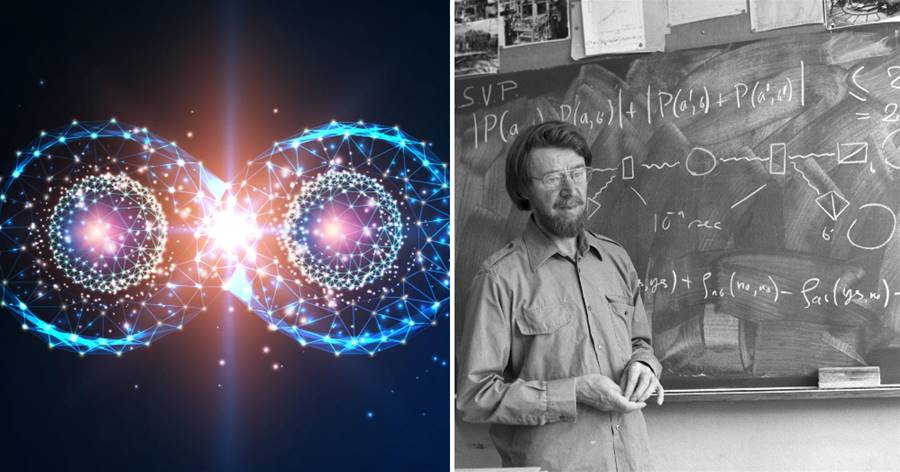

從量子理論的基礎現象,到量子糾纏的原理,再到量子糾纏的驗證,最后再到量子糾纏的物理本質。

文章比較長,希望你能耐心看完,這會幫助你建立起對量子糾纏的全面認識。

要徹底搞清楚量子糾纏,還是得先從量子力學的基礎尋找答案。

了解過量子力學的人肯定都聽過波粒二象性和疊加態這兩個詞。

波粒二象性就是說,比原子還小的那些粒子,同時具有兩種狀態,這些粒子不僅像粒子,也像波。

粒子的波動性和粒子性會疊加在一起,也就是疊加態。

但是疊加態不單單指的是波粒二象性,還有自旋,偏振,位置,動量等其他物理性質的疊加態。

總之一句話,你只要不測量這個粒子,人家就一直處于各種疊加態中。

如果聽懂這些,那量子糾纏就很容易理解。現在我們知道:每個單獨的粒子都具有疊加態。

那你再想,如果兩個粒子通過某種方式組合在一起,那這兩個粒子的疊加態 是彼此獨立的,還是相互纏繞的?

答案是相互纏繞的。

那如果一個單獨的粒子衰變成兩個更小的粒子,那這時候這兩個粒子的疊加態是彼此獨立的,還是相互纏繞的?

答案依舊是相互纏繞的。

兩個粒子如果一開始具有某種共同的關系,那麼即便兩個粒子分開,其疊加態也是纏繞在一起的。而量子糾纏正是這種疊加態相互纏繞的體現。

比如,一個具有0自旋的粒子突然衰變了,變成了兩個粒子,那麼這兩個粒子由于都是由同一個粒子衰變而來的,所以在初始狀態就建立起聯系了。

未來,不管這兩個粒子距離有多遠,這種聯系會一直存在,具體表現就是疊加態的相互纏繞。這時候,這兩個粒子就是彼此的糾纏粒子。

糾纏粒子之間的疊加態會超越空間和時間進行相互作用。

現在注意我剛才說的這句話,疊加態會超越空間和時間進行相互作用。

超越空間很好理解,就是把兩個糾纏粒子分開,超越時間指的是兩個粒子的相互作用是同時的,理論上,甚至沒有速度的概念。

這里面的相互作用指的是對一個糾纏粒子進行測量,比如自旋,就會同時決定另一個糾纏粒子的自旋結果。

沒測量之前,這兩個糾纏粒子的自旋處于疊加態,每個粒子即是上旋也同時是下旋。

測量行為就會導致兩個粒子的自旋變得確定,如果一個糾纏粒子的自旋為上,那另一個必然為下,反之亦然。測量行為導致的疊加態消失就是測量坍塌效應。

現在很多人都知道量子糾纏是超光速的,其實這種說法并不嚴謹。

在理論上,量子糾纏就不存在速度的概念。因為糾纏粒子之間的相互作用是同時發生的,如果說存在速度的話,那是不是意味著糾纏粒子的相互作用存在時間差呢?

所以在提到量子糾纏的時候,盡量不要用「瞬間」「立馬」這樣的詞語描述,最好用「同時」這個詞。

理論歸理論,但是實驗還得做,你不做實驗,怎麼知道糾纏粒子的作用就是同時的呢?

但是回頭一想,貌似這樣的實驗壓根就無法做。

假如,你把兩個糾纏粒子放到太空中,距離30萬公里,時間精度是0.1秒,操作了一通,結果的確發現量子糾纏是同時的。

但是有人還會說,時間精度不夠,這只能說明量子糾纏的速度不低于10倍光速。

然后,你又將時間精度提高到0.01秒,即便實驗依舊成立,但還會有人說精度不夠,這只能表明量子糾纏不低于100倍光速。

2013年,由中國科學家 潘建偉 帶領的團隊就測試過量子糾纏的速度下限。

在這篇名為《限制「遠處的幽靈行動」的速度》的論文摘要中提到。

愛因斯坦等人將量子糾纏中的非局域關聯稱為「遠處的幽靈行動」,如果確實存在這一可怕的行為,那它的速度是多少呢?

在這里,我們通過觀察 連續12個小時違反貝爾不等式的實驗得出結論:「幽靈行動」的速度下限是光速的四個數量級。

這個實驗意味著:起碼在驗證上,量子糾纏至少是光速的一萬倍。但要清楚,由于實驗精度的限制,目前只能確定量子糾纏的「速度」不會低于光速的一萬倍。

在未來,如果條件允許,還會做量子糾纏超光速一億倍,一兆倍的實驗。

其實并沒有多大意義,我估計在未來,要證明一台超級計算機的算力,除了測量圓周率的位數外,還會新增量子糾纏超光速多少倍的指標。

接著下一個問題,現在既然已經確定量子糾纏是超光速的,那這種超光速到底是如何實現的?

在目前的物理框架中,兩個物體要進行相互作用,必然需要借助一種中介物質(介質)。

在標準模型中,我們已經知道:光子,膠子等玻色子和各種場可以充當物質相互作用的介質。

但是這些介質的速度上限是光速。

所以對于超光速的量子糾纏來說,是沒有任何玻色子和場能夠充當糾纏粒子之間的介質的。

于是就出現了另一種解釋,這種解釋便是邏輯判斷。

這里有兩個經典案例,一個是寡婦模型,一種是手套模型。

我們先說說寡婦模型。鐵蛋和翠花本是一對情侶,經過了長達10年的愛情長跑,終于結婚了。在結婚的那一刻,鐵蛋和翠花就有了夫妻之實。這種關系就相當兩個糾纏粒子享有共同的疊加態。

突然有一天,作為丈夫的鐵蛋因為交通事故掛了。所以在事實上,不管翠花愿意不愿意,鐵蛋掛的同時,也是她變成寡婦的同時。

這就相當于對一個糾纏粒子的測量,會同時影響另一個糾纏粒子。

還有一種解釋就是,手套模型,將一雙手套,隨機放入兩個盒子,只有當打開其中一個盒子的同時,也就會同時知道另一個盒子里裝的是什麼手套。

這兩種案例就是典型的邏輯判斷,這種解釋也能讓很多人愉快地接受量子糾纏。

可問題就在于,人家事實并不是這樣的。

如果量子糾纏是邏輯判斷的話,一旦測量,那結果就是確定的,不會再改變。

而事實上卻是,如果打開盒子發現是左手套,蓋上盒子后,再打開,就又可能變成右手套了。

量子糾纏就是這樣,多次測量糾纏粒子,其結果并不相同。

這就奇怪了,為了解釋這個問題,愛因斯坦也是絞盡腦汁,因為在愛因斯坦看來,任何兩個粒子之間要進行相互作用,必然要依靠介質,但任何介質的速度都無法超光速。

也就說,任何遙遠區域發生的事件都不能以超光速的形式 影響另一區域的事件。就是著名區域實在論。

愛因斯坦自然是區域實在論的捍衛者。

在他看來,糾纏粒子之所以看起來可以違背區域實在論,是因為糾纏粒子之間存在一種人類還沒有發現的作用機制。

愛因斯坦將這種未知的作用機制叫做隱形的變量,也就是隱變量。

并指出,由于量子力學還沒有發現這種隱變量,所以量子力學并不成熟,還有很多亟待完善的地方。這就引申出量子力學是否具有完備性的爭論。

所以,這時候,問題的一切都集中在這個隱變量上了。

其實在上個世紀三十四年代,大部分物理學家都支持愛因斯坦的隱變量學說,包括量子之父的普朗克和喜歡玩貓的薛定諤。

因為在當時的保守派看來,哥本哈根學派用機率描述粒子也就罷了,畢竟找不到更好的理論描述粒子的行為,這暫時只是不得已的辦法。

大家即便有矛盾,還起碼可以坐下來好好商量。

而量子糾纏這種違反區域實在論的超光速行為,簡直不能忍,這直接和相對論干起來了,連桌子都給掀了,大家就沒有商量的余地。

保守派從來沒有接受過如此扯淡的理論,不管從科學常識還是內心情感來說,都無法接受量子糾纏這種詭異的相互作用。

1935年,愛因斯坦聯合 波多爾斯基 和 羅森共同發表了名為《能認為量子力學對物理實在的描述是完全的嗎》。由于這篇論文的三個作者名字的首字母分別是E,P,R。所以這一論文也稱為EPR佯謬。

現在問題是提出來了,但是解決問題的人遲遲還沒有出現。

直到29年后的1964年,愛爾蘭物理學家約翰•貝爾 才提出了 貝爾不等式,給出了驗證EPR佯謬的可行性實驗

這個實驗主要是通過非均勻磁場角度的改變,測量糾纏粒子的自旋狀態的機率分布。

如果存在隱變量,那麼測量糾纏粒子得到的機率就和磁場角度呈線性關系,貝爾不等式立,愛因斯坦是對的。

如果糾纏粒子的機率和磁場角度呈非線性關系,則貝爾不等式不成立,隱變量不存在,則量子力學是完備的。

科學家在半個世紀內,做了大量的貝爾實驗,實驗的結果全都指向,貝爾不等式不成立,愛因斯坦是錯的。量子糾纏之間不存在所謂的隱變量。

但是這些實驗還存在著不小的爭議,主要的爭議是 用于實驗的糾纏粒子距離太近,操作實驗過程不隨機。

為了解決這些問題,後來還有10萬人參與的大貝爾實驗。事實上,物理學家對大貝爾實驗的結果一點都不意外。

這個實驗更多的意義是面向大眾的一次科普活動。在座的很多小朋友也許正是通過大貝爾實驗才開始了解量子力學的。

講到這里,很多小朋友們已經按捺不住內心的躁動了,腦海中已經誕生了偉大的想法。

我雖然不知道你在想什麼,但是答案就是:不能!

首先,量子糾纏這種超光速現象并不存在傳播子(介質)。沒有傳播子就證明:在量子糾纏的超光速作用中,并沒有實在的物質發生了超光速運動,也就無法承載信息和能量,所以并不違背相對論。

你可能還會想,即便沒有傳播子,量子糾纏照樣可以傳遞信息。

你的想法是不是這樣的:先將二進制的0和1分別對應成粒子的上旋和下旋。

通過對粒子不斷的測量,就會形成大量的上旋和下旋結果,通過解讀自旋結果就能對應成0和1,這樣就可以傳遞信息了。

這種想法固然很好,但問題是,測量糾纏粒子導致的 自旋疊加態坍塌 是完全隨機的,你根本無法按照預訂的想法控制自旋態坍塌的結果。所以無法刻錄有效的信息。

這時候可能有人會說,沒關系的,不用控制自旋的狀態也能傳遞信息。

我們只需將自旋疊加態是否坍塌看成0或1就行。

假設,自旋疊加態坍塌的這一行為是1,沒有坍塌是0。

那麼就可以設定,在一秒內,如果粒子的自旋態坍塌了,就證明遙遠的那個糾纏粒子已經被測量了,那麼這就表示1。如果一秒內沒有坍塌,那就證明沒有被測量,這就代表0。

這種想法固然美好,但你又是怎麼知道粒子是否坍塌了?

你想要知道糾纏粒子自旋態是否坍塌就得觀察。

那自旋態坍塌的結果到底是因為是你的觀察而坍塌,還是因為遙遠的糾纏粒子被測量而坍塌的。所以這種方式也是被堵死的

其實,我們理解量子糾纏一定不能套用經典的物理概念。

因為量子世界的一切都是模糊的,沒有確定的行為。這并不是因為電子顯微鏡的分辨率不夠高,而是由于量子世界的本質就是疊加態,模糊,不確定的。

所以只能用機率描述模糊。

量子糾纏也是一種模糊的疊加狀態,這種疊加狀態不會因為距離的遠近而變得忽強忽弱,因為在量子力學看來,具有相同疊加態的糾纏粒子其實是同一個粒子,具有量子不可分離性。

我們之所以難以理解量子糾纏,就是搞錯了整體的概念。

我們可以不假思索地認為一個原子就是一個整體。

但是當你把原子放大看,里面幾乎都是空的,都是縫隙,那這時候原子還能被視為整體嗎?

由于這種縫隙相對于人類來說太小了,所以我們難以察覺。

但是對于兩個糾纏粒子來說,人家本來就是一個具有不可分離的整體。

空間縫隙可大可小,如果糾纏粒子之間的距離是0.001納米,那麼它們之間的縫隙就可以忽略,我們就可以心安理得地認為糾纏粒子之間的作用再正常不過了。

但是當這種縫隙大到一光年,我們就無法理解糾纏粒子的相互作用行為了。這時候我們就會忘記,其實這兩個糾纏粒子本來就是同一個粒子而已,只不過縫隙有點大。

這一點的確很反常識,在理論框架中,只有基本粒子才能被視為不可分離的整體,既然不可分離,怎麼可能存在縫隙。

所以就有物理學家認為糾纏粒子只是同一個粒子在高維空間的體現。

這種理論的通俗解釋是:假如我們生活在二維空間的一個平面上,在這個平面上有個粒子,如果這個二維平面在三維空間上卷起來了,那麼這個粒子在二維空間看來,就存在一個分身,本體和分身之間即便相距十分遙遠也會同時相互作用,這簡直就無法理解。

但在三維空間看來,這本來就是同一個粒子,并不足為奇。高維空間或許也是解釋量子糾纏的一種可靠理論。