量子力學和意識到底有沒有關系?這篇文章將側重討論,量子力學中比較偏玄學的意識假說!

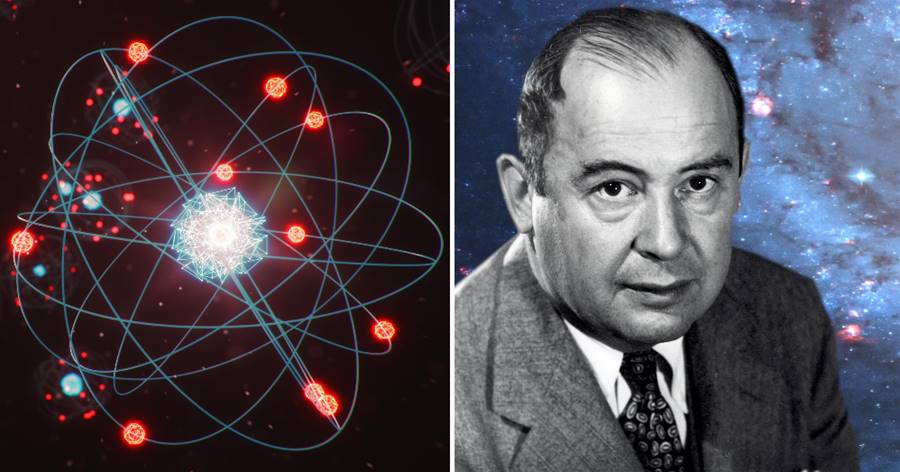

量子力學之所以能和意識牽扯上關系,基本上都是從觀察者效應延伸出來的。意識導致波函數崩塌的鼻祖就是馮·諾依曼,本期內容將主要解讀馮·諾依曼的意識假說思想。

我們知道,在微觀世界,粒子就是一種物質波,這種波并非聲波和水波那樣的機械波,而是一種機率波。

微觀粒子在不被觀察或者外界干擾的情況下,總是會處于多個位置的疊加狀態。如果我們將這些位置能一一列舉出來,就會發現,粒子經常出現的這些位置,會呈現出類似波的形態。

由于我們無法精確描繪出粒子所處位置的精確值,只能用機率大致描述粒子可能的位置狀態,巧好這些位置狀態疊加在一起就是類似波的形態,所以我們才將粒子位置出現的機率歸納成機率波。其實機率波本質上并不是傳統意義上的波。

如果用數學形式量化機率波,那就是的波函數。

我們知道微觀粒子的運動十分詭異,既有波粒二象性,又有疊加態,又遵守不確定性原理。但是這些現象的本質都具有更深層的一致性。波函數就能夠很好地量化這種一致性。

其實波粒二象性的波態就是機率波,粒子態就是波包。

粒子在不被測量時,粒子會在一個比較寬泛的空間范圍內隨機出現。描繪這些位置出現的圖像就很像一個由「波」組成的包。

觀察粒子的運動,就需要發射一些粒子撞擊被觀察粒子,「被觀察粒子」被撞擊后就會吸收能量,進而導致粒子出現的空間范圍縮小,波包收縮,波包越密集,越像粒子,導致波粒二象性表現成具體的粒子性。這也就是測量坍塌效應的體現。也叫觀察者效應。

在哥本哈根學派看來,只要時間足夠長,任何粒子的疊加狀態終會坍塌成具體的本征態。導致波函數疊加態坍塌一般有兩種方式,第一種就是測量,第二種就是自發坍塌,簡單來說,自發坍塌是由于波函數與外界環境作用的必然結果。

而這種兩種方式的本質都是由于孤立系統的波函數與外界能量擾動導致的坍塌。

這就解釋了為什麼巨觀物體沒有疊加態。

因為巨觀物體都是由無數個微觀粒子構成的,微觀粒子越多,它們之間就會相互干擾,每一個單獨的粒子都會受到其他所有粒子的干擾而坍塌掉。

巨觀物體內部的各個微觀粒子彼此干擾,最終導致所有粒子的波函數坍塌,所以由無數個波函數已經坍塌過的微觀粒子構成的巨觀物體必然不具有疊加態,所以巨觀物體才能這麼穩定。

在多個微觀粒子組成的系統內,微觀粒子越多,相互干擾的強度就越大,隨著粒子數量的增多,系統內粒子的疊加態相繼坍塌,隨后就慢慢過渡到巨觀世界的確定狀態。這就是量子退相干現象。

在這里不得不補充一點,我們一般認為量子力學研究的是比原子還小的微觀粒子。這些粒子擁有疊加態,波粒二象性等量子世界獨有的特性。

但後來發現,分子尺度也會出現量子效應。只要物體的量子退相干效應還沒有顯著地表現出來,那麼物體會一直遵守微觀世界的量子特性。

由于量子退相干現象是漸進過渡的過程,所以微觀和巨觀世界的界限就開始變得模糊起來。

如今的物理學已經放棄了將「次原子」定義為量子世界的說法。而是采用量子退相干界定量子世界(微觀)和經典世界(巨觀)的標尺。

其實觀察者效應的本質就是一種人工制造的量子退相干效應。

不管是單光子雙縫干涉實驗還是升級版的延遲選擇量子擦除實驗,都是由于觀察者發射的粒子干擾了原來孤立系統的波函數 導致的坍塌。

哥本哈根學派不解釋這種坍塌為何發生,而是將波函數坍塌視為微觀世界的基礎現象。

所以在哥本哈根學派看來,波函數坍塌和人的意識沒有關系,只要是外界環境干預了孤立系統的波函數,就必然會引起坍塌。

海森堡與玻爾

但是總有物理學家對這種解釋感到不滿。現代計算機之父—馮•諾依曼就率先發難哥本哈根學派。

在馮看來,觀測儀器發射的也只不過是微觀粒子,而這些微觀粒子也是波函數,用具有波函數的微觀粒子干擾另一個具有波函數的微觀粒子,其坍塌的過程應該是非絕對隨機的!

因為波函數的本質就是一種機率。但到目前為止,沒有任何物理理論能夠解釋波函數坍塌的過程是如何發生的,這種絕對隨機的事件不符合量子力學的基本準則。

在量子力學中。波函數的坍塌是隨機的,也就是說我們無法精確預測波函數何時坍塌。

但是觀察者的行為會讓波函數坍塌這種隨機事件絕對發生。雖然哥本哈根學派用外界能量攝入解釋這種絕對隨機事件的發生。但是坍塌的具體細節卻無法得知。

所以馮諾依曼就認為:引起這種絕對隨機的事物應該不被物理法則限制,于是大膽推測,引起測量坍塌的應該就是人的意識。因為人的意識可能包含著絕對隨機。

并且進一步解釋說:觀察的本身就包含信息的傳遞。而信息的傳遞是確定的物理過程,不應該被忽略。

人的意識在沒有得知波函數的信息前不知道坍塌的結果。而觀察之后,意識就多出來一個波函數坍塌的信息。意識中多出來的這個信息必然是要被列入計算的。因為人的意識來自于神經元,而神經元的電信號很有可能來自量子世界。

人腦中的微觀粒子也是疊加態的,這種疊加態可能會與外部的粒子形成某種糾纏。意識對信息攝入的過程,就是糾纏態坍塌的過程。

波函數坍塌了,波函數原來的信息就轉移到人的意識當中了。這才是導致波函數坍塌的本質原因。

但對于動物來說,情況可能就有所不同。因為測量分為完美測量和不完美測量。

比如豬,豬雖然也具有意識,但是當豬完成一次觀察,大腦可能會獲取到測量坍塌的信息,但是這時候豬的意識可能是混亂的,無法在豬腦中獲得精確的信息,這就是不完美測量,所以豬的意識可能無法引起測量坍塌效應。

而人具有高度發達的意識,所以人腦的獲取的測量信息就是完美測量。

人腦的完美測量就相當強量子退相干效應。而豬腦的不完美測量就相當弱量子退相干效應。

1961年,物理學家魏格納發表名為《關于身心問題的評論》的文章

并且指出,大部分物理學家都是徹底的唯物主義者,他們堅信意識這類東西是虛幻的。所以他們從不相信意識可以決定波函數的坍塌。并提成了「魏格納的朋友」的思想實驗支持馮諾依曼。

但到了1987年,魏格納推翻了自己的說法,認為意識并不會導致波函數坍塌。

2011年,在一次量子會議上的調查中顯示。包括物理學家,數學家,哲學家在內的33位參與者中,只有兩個人支持意識引起波函數坍塌的假說。

事實上,在物理學界,絕大部分物理學家并不認可意識引起波函數坍塌的說法。嚴格來說,一切無法用實驗證偽的理論都不屬于物理學的范疇,意識假說和弦論一樣,一直游離在物理學和玄學的邊緣!

況且,在堅信「如無必要,勿增實體」的物理學家看來,哥本哈根學派已經用外界能量攝入解釋過測量坍塌效應了,沒必要再引入這種玄學假說,這只會讓量子力學更加冗雜。