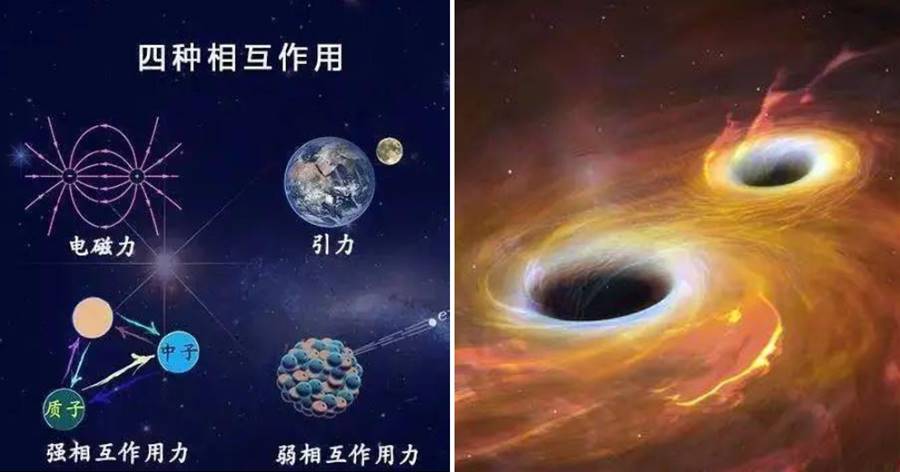

自然界存在著四種基本作用力,分別是強力,弱力,電磁力和引力。四種作用力當中,強力是最強的作用力,它能夠把質子中的三個夸克牢牢地結合在一起,同時把原子核中的中子質子結合起來。

如果我們要把原子核分開或者融合在一起,就需要對抗強大的強力作用,那麼該怎麼做呢?

第一種方法,通過大型強子對撞機,將兩束微觀粒子加速到接近光速,然后讓其對撞,這樣就能把原子核分開,從而結合成新的原子核,新的物質。

第二種方法,也是大自然不斷創造新物質的方法,那就是核聚變。在極端高溫高壓下,電子會成為自由電子,而核子會發生融合,從而創造出新物質。

能夠看出,束縛核子的強力是非常強大的,強力的作用范圍也只在原子層面,只有在大約10的-15次方米范圍內才起作用。

下面說說弱力。弱力的作用距離更短,只是在中微子,夸克和電子等層面才能發揮作用,同樣是在微觀世界。

目前我們并不能直接看到弱力的存在,不過可以肯定的是弱力制約著放射性現象,比如說我們經常提到的X射線,γ射線中的粒子,就是依靠弱力從原子核內部拋射產生的。

而電磁力對于我們來講更為常見,因為電磁力在我們身邊無處不在,它主要在帶電粒子之間發揮作用。

物理學上來講,電磁力是通過光子這種玻色子作為載體交換產生的,也就是說,電磁力是通過光子傳播的,不過這里的光子并不是我們通常所說的光,而是虛擬的「光子」,由于是虛擬的,我們無法直接探測到。

在我們生活中,電磁力無處不在,除了引力之外的其他所有力,都是電磁力,比如說機械力,摩擦力,彈力,壓力,聲波等本質上都是電磁力,只是電磁力的不同表現形式而已。

最後來說一下引力。

幾百年前,牛頓提出了著名的萬有引力定律,告訴了我們萬物之間都有引力。

雖然引力無處不在,任何事物之間都存在引力,但它卻是四種基本作用力中最弱的力。舉個通俗的理解就知道了。我們可以輕松舉起一個10公斤重的物體,其實這個過程就是在對抗整個地球的引力。

所以說,引力是相當弱的一種力,尤其是在微觀層面,引力相對于其他三種基本作用力,幾乎是可以忽略不計的。比如說,在原子核內部,中子與質子之間同樣存在引力,但相比較中子和質子之間的強力,引力完全可以忽略不計,科學家們在分析質子和中子的相關物理量時,也不會考慮引力的影響。

引力到底有多弱呢?如果強力的強度是1,那麼引力的強度只有10的-39次方!完全不是一個數量級的。

但是,雖然引力的強度非常弱,但它也有自己明顯的優點:作用范圍非常廣。理論上,引力的作用范圍可以延伸到無限遠的地方,同時還能無限疊加,不同的事物對其他事物的引力作用可以疊加作用在一起。

同時,引力的大小與質量息息相關,只要在一定的時空內質量不斷增加,引力也會無限增強。

而黑洞正是在這種背景下產生的。想象一下,任何物體只要濃縮到足夠小的空間,坍縮到無限小的奇點,那麼在史瓦西半徑內,引力就會變得無限大,這時的引力就變成最強的力。

質量會把時空曲率拉伸到無限大,事實上這時候物質就已經坍縮為黑洞了,任何靠近史瓦西半徑的物體都會被無情地吞噬,哪怕是光也不例外。

我們通常所說的黑洞指的是恒星類黑洞,顧名思義,就是大質量恒星在燃料耗盡之后,恒星宣告死亡,于是在引力作用下,無限向內坍縮而形成的。

恒星的生命周期內,兩種力量一直保持著平衡,它們分別是向內的萬有引力和向外的由核聚變產生的外推力。

而當恒星的燃料耗盡之后,核聚變戛然而止,就沒有了外推力與引力保持平衡,于是引力開始變得肆無忌憚,物質急劇向內坍縮,形成密度更高的天體,比如說白矮星,中子星,甚至黑洞。

黑洞之間也會發生合并,形成更大的黑洞。兩個黑洞相遇時,通常會圍繞彼此相互旋轉,就像兩顆恒星那樣,一般都非常穩定。不過某些外部因素的影響會改變運行軌道,兩個黑洞會發生碰撞然后融合在一起,成為更大的黑洞。

可以看出,通常情況下,引力確實非常微弱,尤其是與其他三種基本作用力相比,更是微乎其微。

但是當大量的物質聚集在一起,聚集在非常小的時空里面時,引力就會變得非常大。因為根據愛因斯坦的廣義相對論,引力的本質就是時空彎曲。當一定的物質聚集在自己的史瓦西半徑內時,就會無限拉伸時空,時空結構的曲率會變得無限大,于是任何物質哪怕是光也逃脫不了無限彎曲的時空結構。

所以,盡管引力相對很小,但它的作用距離可以無限小同時可以無限疊加,所以只要質量足夠大,同時質量聚集的范圍足夠小,就能產生足夠強大的引力,讓任何物質都可以坍縮為黑洞!