人類文明流傳數百上千年,憑借自身獨有的智慧和創造力,一步一步才得到了如今的成就,尤其是在當今時代,幾乎各個領域都形成了一套相對完整的理論和體系,尖端人才不斷精進,后人踩在前人的肩膀上不斷攀登,他們的高度也令我們這些普通人望洋興嘆。

要論當代最具影響力的獎項,我說是諾貝爾應該沒有人反駁吧。每年頒獎的時候,可以說都能引起業內巨大的轟動。

然而自從諾貝爾1901年第一次頒獎過后,迄今為止累計共發了122年,其單項獎金也從最開始的六十多萬人民幣,漲到了六百多萬。那麼為何諾貝爾存在了百年之久,獎金反而越發越多呢?當初諾貝爾究竟留下了多少資金?

諾貝爾獎項的創始人諾貝爾,是個名副其實的科學瘋子,自1833年出生后,他就注定了不平凡的一生。作為一位化學家,他一生最偉大的發明就是創造出了炸藥。

在他短短63年的人生之后,前前后后共獲得了355項技術發明專利,并在二十多個國家開設工廠,積累了大量財富。

這樣的天才也是孤獨的,他一生都沒有結婚,就連兄弟親人都已經不在人世(據說其親兄弟是他做實驗不小心炸死的),于是,在他彌留之際便決定將自己所有的財產做成一只基因,獎勵給每年為人類世界創造出巨大價值的人。

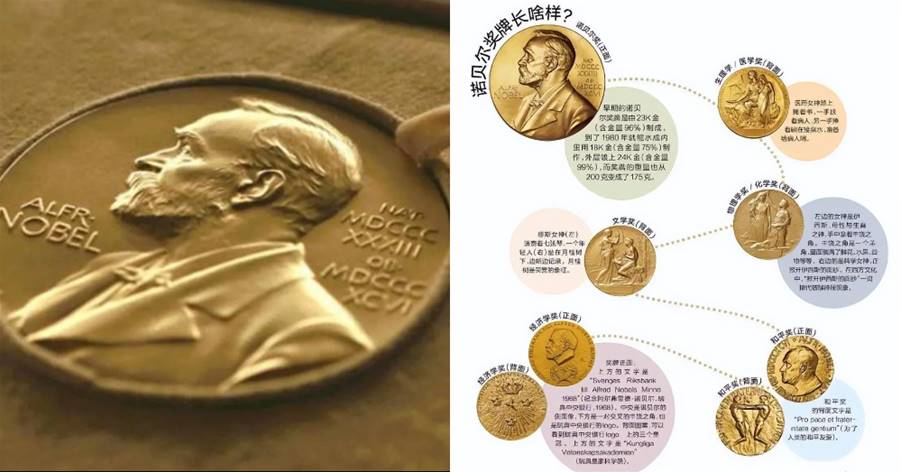

根據諾貝爾的遺囑來看,他將用于表彰在物理領域、化學領域、和平領域、文學領域以及生理或者醫學領域上的杰出人才,

設置的資產有3100萬瑞典克朗,約2072萬人民幣。

作為一個具有全球影響力的獎項,榜上有名的獲獎得主都是影響力巨大的科學家們,再加上創始人諾貝爾本人就是一個極其偉大的人物,因此他的權威性和影響力不言而喻,甚至稱他為頒獎領域之中的最高榮譽也不為過。

當然,該獎影響力的傳播,與其獎金力度也有很大關系。

1901年,諾貝爾第一次頒發獎項,單項獎金達到了15萬瑞典克朗,相當于當地一個教授20年的年薪。

1980年,諾貝爾的單項獎金就已經達到了一百萬瑞典克朗,直到2020年,諾貝爾的獎金已經達到了一千萬瑞典克朗,也就是說所有獎項加起來,一共會頒發5000萬的獎金,遠遠超過了當年的基數。

而根據數據顯示,截止2019年的時候,諾貝爾基因的資產,竟然從原先的3100萬瑞典克朗達到了34.8億瑞典克朗,直接翻了158倍之多。

要知道,自從諾貝爾獎創辦以來,他共頒發了615個獎項,共計989名獲獎者。雖然獎項設置的獎金為團隊所有人平分,獎金金額也有所浮動,但總的來說,這絕對不是一筆小數目。

如此龐大的獎勵體系,諾貝爾的資金究竟是從何而來的呢?為何資產還會越來越多呢?

首先,諾貝爾的獎金并非直接取自于諾貝爾的遺產,而是來自該基金每年所產生的的利息。

畢竟再大的資產,也不可能維持百年的項目運作并永遠取之不竭,只有進行合理的運轉,保證資金的流動才能細水長流。

在設立之初,其實為了保險起見,諾貝爾先生指定的都是一些風險低低回報的理財項目,最大程度的保證資金的安全。

但這些投資的收益畢竟不高,如果一味的縮減獎金額度,那麼對學者的激勵便會越來越小,達不到承辦之初的初心了。

于是,獎項的獎金不斷回縮,基金的資產也跟著減少,在1953年的時候,賬戶便僅剩下300萬資產了。也是這個時候,政府決定進行干預,并且敢于進行一些改變。

他們更換了投資模式,除了部分比較穩定的債券以外,還涉足了房產、股票等風險投資。

比如在2019年諾貝爾的資金結構中,股票等風險投資占比已經達到了47%,年化收益率也達到了了16%左右,也就是說,按照概念的基數來算,僅僅是諾貝爾的收益便能夠支付八年的獎金發放了。

另外,作為一個具有國際影響力的獎項,當地政府也進行了扶持。比如在1968年,瑞典央行成立三百周年慶典上,他們便出資為諾貝爾設立了一個經濟學獎。

最后還有一部分,則是來自于社會組織的捐款。

當然這兩個部分從數據上來看,起到的作用并不是很大,關鍵還是在于基金本身的投資得到的回報。

其實無論如何,諾貝爾的存在的確帶給了那些致力于第一線的研究工作者無窮的動力和激勵,同時也是給予那些為人類做出極大貢獻的人最大的嘉獎和肯定。