在愛因斯坦的狹義相對論問世之前,科學家們一度認為速度是沒有上限的,只要給一個物體不斷施加力量,物體的速度就會越來越快。

不過愛因斯坦提出相對論之后,我們知道了速度是有極限的,這個極限就是光速。光速是宇宙中物質,能量和信息的極限速度,任何具有靜質量的物體的速度都不能超過光速。

那麼問題來了,光為何能以光速飛行呢?光子飛行的動力又是什麼呢?靠什麼動力瞬間達到光速呢?

一切還要從愛因斯坦的狹義相對論說起。其實狹義相對論并不復雜,它是建立在兩個原理基礎上提出來的,分別是光速不變原理和相對性原理。

而光速不變原理可以推導出光速就是宇宙的速度極限,是任何物質和信息的極限速度,推導過程并不復雜,這里就不再詳述了。

愛因斯坦剛提出狹義相對論時,其實并沒有引起物理學界的很大關注,多數科學家并不認同愛因斯坦的相對論,因為相對論太詭異了,同時它也完全顛覆了統治物理學界幾百年的牛頓經典力學。

不過,隨著物理學的不斷向前發展,越來越多的證據表明相對論的正確性,相對論開始被主流科學界認可,直到今天,相對論也成為了現代物理學大廈的基石之一,另一大基石是量子力學。

狹義相對論不但表明光速是宇宙中的速度極限,同時還暗示了光子一「出生」就以光速飛行,不需要任何加速過程,而且必須以光速飛行。

為何會這樣呢?到底是什麼樣的動力讓光子以光速飛行呢?

這就需要量子力學的幫助,因為光子本身屬于量子的范疇,我們需要從微觀領域加以分析。

在20世界初,隨著物理學家們對微觀世界的不斷探索,也因此誕生了另外一門科學,量子力學,比相對論更具顛覆性的理論。

在探索微觀世界的過程中,物理學家們建立了標準粒子模型,用于描述微觀粒子分類的基本模型。

根據標準粒子模型,宇宙萬物是由基本粒子構成的,而基本粒子可以分為兩類:費米子和玻色子,費米子又可以分為夸克和輕子。

那麼到底什麼是費米子和玻色子呢?

通俗理解,當我們不斷對物體進行切割,切割到不能繼續下去的粒子就是費米子,說白了就是組成物體的最基本粒子。

玻色子就是把費米子粘結起來的粒子,就像膠水一樣把基本粒子粘結起來,在費米子之間傳遞各種相互作用。

比如說質子和中子都是由三個夸克組成的,而三個夸克之間通過一種叫做「膠子」的玻色子通過傳遞強相互作用連接在一起。

而原子核和電子通過光子(也是一種玻色子)傳遞電磁相互作用結合在一起,組成原子。

說了這麼多,好像和光速也沒有什麼關系,其實不然,關系很大。

標準粒子模型很好地描述了看似混亂無序的基本粒子,但有一個致命的問題沒有解決:基本粒子的質量到底從哪里來的呢?

物理學家們通過不斷的研究探索發現,物體的質量有99%其實都來自膠子傳遞強相互作用的能量,而能量又可以表現為質量。問題就在于剩下的1%質量來自哪里呢?

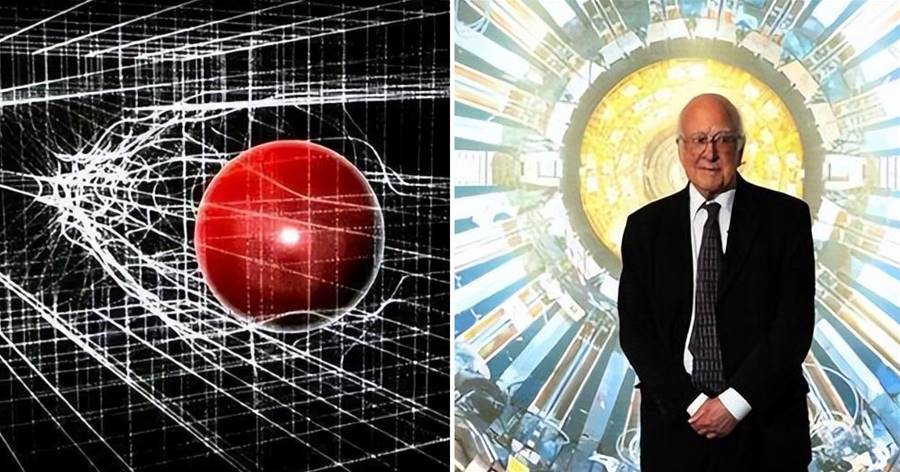

這就需要一位偉大的物理學家希格斯登場,他提出了希格斯玻色子的概念,正是希格斯玻色子賦予了基本粒子以質量,怎麼賦予的呢?

通俗來講就是讓基本粒子減速,基本粒子會與希格斯玻色子發生作用然后減速。

本來所有的基本粒子的速度其實都應該是光速,但由于希格斯粒子的存在,基本粒子發生了減速,并因此獲得了質量。

就像我們在密密麻麻的人群中穿梭,總會發生碰撞從而減速,碰撞得越嚴重,減速越明顯,質量就越大。

但是光子比較特殊,光子不會與希格斯玻色子發生作用,也就是說光子不會減速,所以還會以本來的速度光速飛行。

光子的速度一開始就是光速,不需要任何減速過程,也不需要任何動力,一「生下來」就是光速。

當然,希格斯玻色子的概念一開始只是假設,科學是講究證據的,所以科學家必須證明希格斯玻色子的存在。

通過不懈努力,科學家終于在2012年通過大型粒子對撞機找到了希格斯玻色子存在的證據,希格斯本人也因此獲得了諾貝爾物理學獎。

并不只是光子,任何靜質量為零的粒子都具有這個特性,都是以光速飛行,而且必須以光速飛行。除了光子之外,膠子的靜質量也為零,所有膠子的速度也是光速,以光速傳遞強相互作用。

宇宙萬物之所有都有質量,本質上就是因為希格斯玻色子的存在,正是希格斯玻色子賦予了萬物以質量,正因為如此,希格斯玻色子也被稱為「上帝粒子」,它無處不在,充滿了宇宙的每個角落!