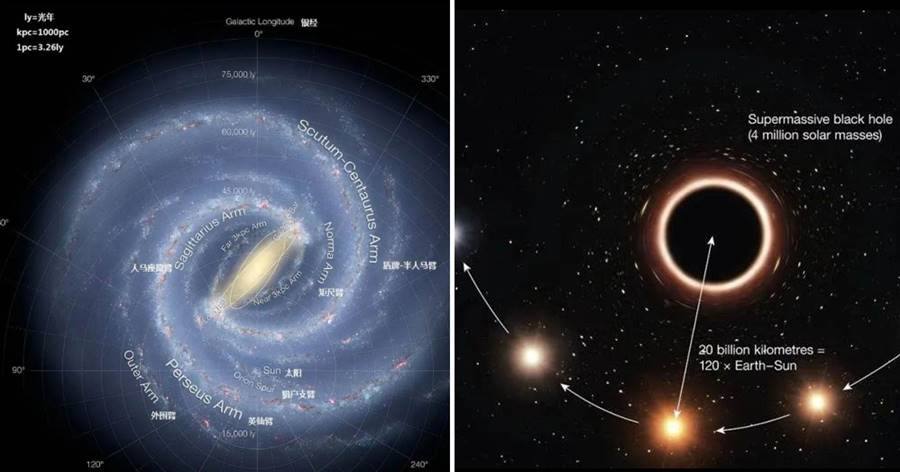

地球在太陽系內,太陽系在銀河系內,而根據目前的天文學分類,直徑18萬光年的銀河系屬于棒旋星系。

顧名思義,就是銀心區域存在一個棒狀結構,具體來說是由球狀星團和游蕩黑洞組成的引力集合體,它的中心是一顆440萬倍太陽質量的超級黑洞人馬座A*,同時這顆黑洞也是銀河系內的引力定盤星。

有多達1000億到4000億顆恒星,在圍繞著這顆超級黑洞公轉,銀河系作為棒旋星系的基本結構,也全靠這顆黑洞的引力維持。

常言道「不識廬山真面目,只緣身在此山中「,天文學家一直以來對這個問題也很感興趣,因為銀河系的質量不單單由恒星組成,還有數量未知的黑洞,以及分布于銀河系附近的暗能量,這三個主要因素加在一起才是銀河系真正的質量。

歐洲航空航天局的蓋亞衛星,曾經繪制出了地球周圍17億顆恒星的運動軌跡,并且通過分析這些恒星的狀態,大體繪制出了一張銀河系的基本地圖,在這張地圖里,引力成了計算銀河系質量的重要參數,因為所有恒星運動速度的快慢,都是受到引力影響的。

除了肉眼可見的恒星,和射電望遠鏡能探測到的黑洞外,暗物質探測衛星也根據銀河系外側恒星的運動速度,確定了銀河系附近的暗物質質量,當恒星和黑洞以及暗物質,這三種質量加在一起后,銀河系的質量下限為1萬億個太陽質量,上限為1.2萬億個太陽質量。

因為除了恒星和黑洞以及暗物質外,銀河系還有千百倍于恒星數量的行星和衛星,比如我們的地球和月球。

雖然行星和衛星們,在恒星系內的質量占比往往還不到1%,(比如太陽質量就占了太陽系總質量的99.86%,剩下的0.14%才是所有行星和衛星的質量),但考慮到銀河系內的行星實在是太多了,所以它們的質量是不該被忽視的。

天文學界目前發現的系外行星只有數千顆,而且還都是幾百光年到幾千光年范圍內的系外行星,當下的天文觀測水平,根本不足以大批量發現并標記系外行星,而且最重要的是,太陽系所在的獵戶座旋臂屬于銀河系郊區,塵埃帶擋住了天文學家們的視線,讓我們無法直接看到銀河系中心區域的景象。

現在只有系外行星剛好從恒星表面經過,恒星亮度發生顯著變化的時候,才有機會被天文學家們發現,而且發現也僅限于數據上的發現,并不能真正看到這顆幾十光年或者幾百光年外的星球,因為目前最強大的哈勃望遠鏡,拍到的恒星也只是一顆沒有細節的亮點而已。

如果把恒星比做蚊子的話,系外行星就只有蚊子腿上的細菌那麼大,所以別說哈勃望遠鏡了,就是韋伯望遠鏡也拍不到。

也許真的只有等到未來人類發明出近光速飛船,或者蟲洞技術,能夠瞬間抵達數百萬光年之外直視銀河系的時候,人類才有可能根據真實的銀河系圖像,測繪出真實的銀河系地圖,進而獲得真實的銀河系質量。