「坐地日行八萬里,巡天遙看一千河」

地球的直徑是12500公里,如果用圓周率與之相乘,那麼它的周長就是四萬公里,或者說八萬華里。那地球自轉的原理究竟是什麼呢?

星云旋轉

隨著日心說的誕生,地球繞著太陽公轉的學說也隨之誕生。之后,牛頓的重力定律也隨之誕生,使我們認識到,公轉都是由于太陽的引力作用所致。那,地球的自轉又怎樣解釋呢?

第一個解釋的說法是星云旋轉

,我們的太陽系就是從一團星云中誕生出來的,在這個過程中,星團內部的物質發生了碰撞反應,產生了大量的能量,從而導致了星云旋轉。整個太陽系都是在轉動中誕生的,因此,地球的自轉也是從「出生」開始就有的。

隨后,人們通過天文望遠鏡觀察到了某些星云確實存在著自轉現象。不過這種假設也有一點難以說通,那就是除了「逆子」金星之外自東向西,其他恒星的自轉都是從西邊開始。

如果說星球的自轉是由星云引起的,那為什麼所有的都是來自于一片星云,而金星卻和大家不一樣呢?

角動量堆積

于是,就有了第二個理論——角動量堆積。這個假設認為,一顆星球的自轉并不是從一開始就存在的,公轉才是。而它的自轉,是在受到無數次的沖擊后,導致了它的角動量堆積。

因為碰撞的方向是不同的,所以最后自轉取決于合力朝向。如地球和其它行星在的碰撞過程中,角動量堆積最終的呈現是從西邊到東邊,而金星的碰撞過程與之不同,最終其角動量堆積的呈現趨勢是從東邊到西邊。

如果是這樣的話,那麼說明行星的自轉方向不是固定的,只是說太陽系中的行星大多是自西向東轉。

然后太空中又沒有任何氣流,所以理論上,任何天體只要從一開始就發生了自轉,往后就不可能停止旋轉。

不過,按照科學家們的研究數據,地球的自轉速度,實際上是越來越慢了。因為地區的角動量在不斷地被消耗,其中消耗最多的是月亮,因為它是地球上唯一的天然衛星。月亮雖然比地球小了一圈,但也有7350億億噸的重量,不可能對地球一點影響都沒有。

在我們的星球上,就是由于月亮的引力,才導致了海潮的漲落。所以才說它限制了地球的自轉。

而另外一種消耗,就是那些被人類「隨意」投放到太空中的人造衛星,他們并沒有想過要將其回收,所以才會使這些衛星一直堆積在地球周圍。據估算,這幾年來,人類遺留在宇宙中的人工天體,其質量與一枚小行星已經不相上下。

而且由于受到地球引力的影響,一些被遺棄的人造衛星離大氣層很近,而且還與大氣層產生了一定的摩擦,從而使其地球自轉的角動量減少。地球的自轉對地球自身影響很大,這是因為洋流和季風就是由它的自轉而生成的,如果沒有自轉,那麼地球將會發生什麼,后果不堪設想。

所以,對于自轉速度放緩的地球,人類必須要認真對待這一現象。這些假說都是在我們有了一定的知識和設備才去推斷、推理的,那沒有這些高端的科技手段,古人是否知道地球在自轉呢?這里就涉及到前人的兩個理論學說

對于宇宙的中心是什麼,一直以來都是人類爭論不休的問題。直到公元四世紀,亞里士多德才將這個問題的答案大致描繪了出來,他表明,這個宇宙就像是一個有著無數層的水晶球,而這個水晶球的中心,就是我們生活著的地球。

而其他天體都在不同的軌道上繞著地球旋轉。

在16世紀中期,波蘭著名的天文學者哥白尼在觀察了

30年之后,從根本上指出了地心說是錯誤的。他創立了「日心說」,這是一個嶄新的宇宙學說。哥白尼相信,宇宙的中心是太陽,而不是地球,除了月球繞著地球旋轉之外,地球和其他行星都圍繞著太陽旋轉。

根據哥白尼的猜測,我們能夠推斷出,地球是在運動的。而這些猜測,在科技發展到一定程度后,也得到了一定的證實(例如開普勒定律,例如經典物理學等),而地球的自轉與公轉,也漸漸變成了「常識」,只是,那時候的大部分科學家還無法通過一些簡單的實驗,讓人們知道——地球在運動。

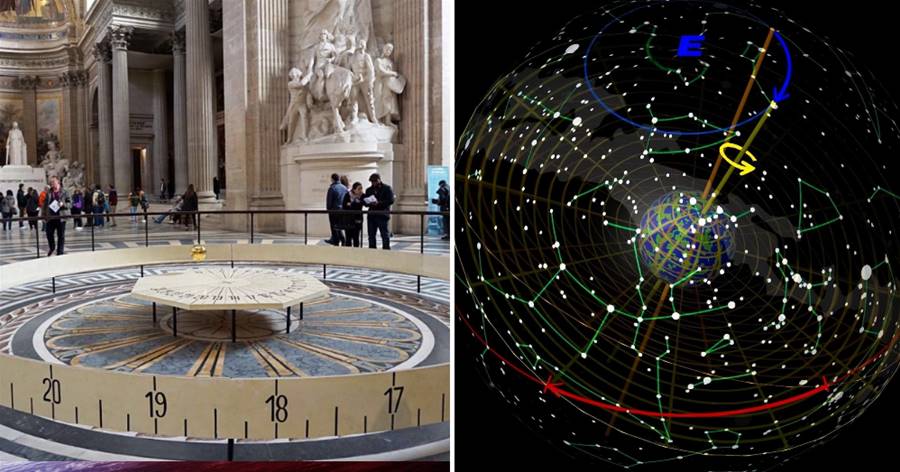

一直到1851年,法國物理學家萊昂·傅科在法國巴黎先賢祠舉行了一場公眾科學試驗,并邀請了來自各行各業的知名人士參加。

先賢祠建于1790年,這里紀念著許多為法國歷史上作出巨大貢獻的名人們。先賢祠的頂端是一個高達70多公尺的空心穹頂,傅科的試驗就是在這個穹頂下方的廳堂中進行的。

他先用一個56公斤的大擺錘綁在一根鋼索上,再將鋼索固定在穹頂上,讓鋼索保持垂直,然后在大擺錘的下方,放上一個六米寬的沙盤,沙盤上有

360度的刻度盤,用來記錄大擺錘的運行軌跡。

所以,在這種情況下,大擺錘又該怎麼移動呢?

在那個時候,在場的大多數人都以為大擺錘的落點是一個不變的軌道。以人為參照,人是不會移動的,再加上地球是靜止的的話,那麼大擺錘的運行路線是不會改變的。但令人驚訝的是,隨著大擺錘的旋轉運動,大擺錘在沙盤上呈現的軌跡發生了變化!

看到這一幕,所有人都驚呆了。因為這個實驗結果表明地球就是在自轉。因為,只有當地球不停地自轉時,地表上的一切才都會轉動。

同樣的道理,懸掛在萬神殿頂部的大擺錘,會因為慣性而保持移動軌跡不變,這個現象是正常的,但它下方的沙盤,呈現的運動軌跡卻偏離了原來的位置。這與「地球靜止不動」的觀點是徹底相反的。最后,那時的人們確信,地球在旋轉。

這是傅科擺第一次讓世人看到「地球在自轉」的證據。這也是一個開創性的勝利,因為那時的科學儀器和方法都很簡陋,能想出這樣簡單的實驗去印證「地球自轉」,實在不易。

傅科擺為何能夠很好的證實地球的自轉?這其中有什麼道理?

而分析這個實驗的關鍵,就是使用的三種主要儀器。首先是一根巨大的、搖擺的、長度達67公尺的鋼絲繩。67米的長度,是用來延長鋼絲繩的搖擺時間。

隨著時間的延長,可以更好地展現出精細的觀測結果,也可以更好地解決一些偏移角度的問題。其次就是大擺錘了,它的重量是56公斤。這樣既能防止空氣流動的阻礙,又能保證垂直擺錘不會出現任何偏差。

最后,傅科還發明了一種可以保證鋼絲繩在不受地球自轉的情況下自由搖擺的萬向節。當擺錘被拉扯起來運動的時候,它在沙盤上的運行軌跡就已經偏離原點發生了變化,在周圍的參考物都靜止的情況下,唯一合理的解釋就是地球的自轉。

簡單來說,傅科擺的原理,就是一種用慣性來觀察「誰在動」的試驗。

如果大擺錘只是被引力控制,那麼它就會在沒有外力的情況下繼續移動,并且當大擺錘在被驅動的情況下,會沿著一個方向移動。

現在,你可以想象一下,你站在一個地方,一個擺錘正以恒定的速度在你面前的平板上移動。如果地球靜止,那這個平板面是不會動的,但是平板面卻出現了不一樣的轉動痕跡。那麼這個時候,人也沒有動,那麼移動的是誰呢?

移動的,是地球。如果是這樣的話,那就證明了「地球自轉」是正確的。

在一代代人的不懈探索中,科學的奧秘被人們一點點地揭開。而對于地球自轉的認知,更是證明一點:「懷疑產生事實」。