到目前為止,人類還沒有在宇宙中的其他地方發現外星智慧文明存在的證據,但是根據最新發表的一篇研究論文,科學家現在有一種觀點:外星超級文明可能生存在圍繞白矮星而建造的戴森球上,它們可能遍布我們的銀河系。

任何先進文明都離不開能源。目前,全球78億人每年消耗的能量約為5.8億焦耳,這大約相對于140億噸石油的能源輸出。這其中,幾乎所有的人類能源都來自化石燃料,因為我們缺乏依靠太陽系中最大的能源發電機的技術知識:太陽。

如果人類用太陽能電池板覆蓋地球表面的每一平方英寸,那麼每秒將產生超過 1017 焦耳的能量,這就是戴森球的原理所在。

按照這個原理,如果一個先進文明真的想利用他們的母星的驚人能量輸出,他們必須建造巨型結構來捕捉它,收集恒星的能量,并將這些能量轉化為其他有用的東西。

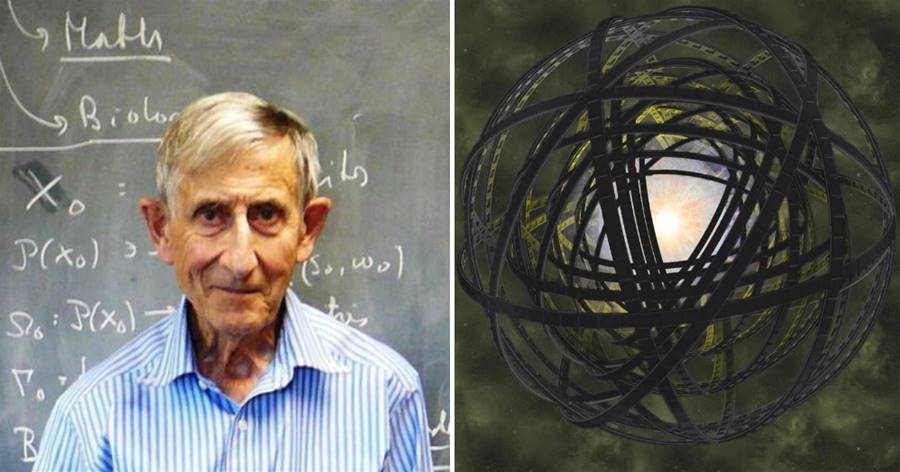

這個巨型結構就是戴森球,它由著名物理學家弗里曼·戴森于1960年提出。

戴森球雖然聽起來是一個球體,但是很顯然,即使一個外星超級文明能夠建造一個圍繞恒星的巨型結構,也不能確保該結構的穩固,因為受到恒星引力、潮汐力等諸多因素的限制,這個球體可能會解體,無法維持固定的形狀,因此,戴森球更可能的形狀是一個不規則的圍繞恒星的巨型結構,而不可能是一個完整的球體。

能夠建造戴森球,固然是一件非常了不起的事情,但是一個文明無論多麼先進,建造了多少個戴森球狀的巨型結構,他們都將面對一個恒星也有壽命這樣的事實。

如果一個文明圍繞一顆典型的類太陽恒星產生,那麼終有一天這顆恒星會變成一顆紅巨星,最后還會成為一個「涼爽」的白矮星。

在此過程中,恒星會「烘烤」距離它很近的內行星,然后在成為白矮星時冷卻、凍結離它較遠的外行星。

因此,留在行星表面并不是一個可行的長期選擇。這意味著任何外星文明都必須在他們的母星成為白矮星時收拾行裝離開,尋找一個新的系統作為家園,或者建立一系列棲息地,從剩余的白矮星中收集輻射。

正由于沒有不死的恒星,因此,根據發表在《皇家天文學》月刊上的一篇研究論文,科學家認為一個外星超級文明很可能生存在圍繞白矮星的戴森球上,而不是某個行星上。

論文作者、加州大學洛杉磯分校物理學和天文學名譽教授 Ben Zuckerman 認為,外星文明似乎不太可能會為了建造一個戴森球而頻繁經歷選擇新恒星的麻煩。因此,他們可能會在他們的母星周圍建造這些巨型結構,畢竟,當一顆恒星變成白矮星后,其生命還能夠延續數十億年。

Ben Zuckerman的論文在幾個方面具有重要意義。

其一,按照這個理論,我們應當在銀河系中找到更多的外星超級文明,如果沒有,那麼,這就說明外星超級文明并不是普遍存在的。

其二,該理論為我們尋找外星文明提供了新的思路,因為根據這個理論,為了找到外星文明,我們可能需要將目光轉移到白矮星這樣的類太陽死亡恒星上,而不是尋找「宜居行星」。

外星超級文明可能生存在圍繞白矮星建造的戴森球上,這是一個聽起來值得腦洞大開的新鮮結論。

也許,按照這個思路,我們終將找到某個外星超級文明存在的證據,反過來,這也激發人類文明自我進化的終極方向。